Эволюция милосердия: как менялось отношение к душевнобольным на протяжении веков

Эволюция милосердия: как менялось отношение к душевнобольным на протяжении веков

| 15.08.2025, 20:15 | |

|

Ключевые моменты:

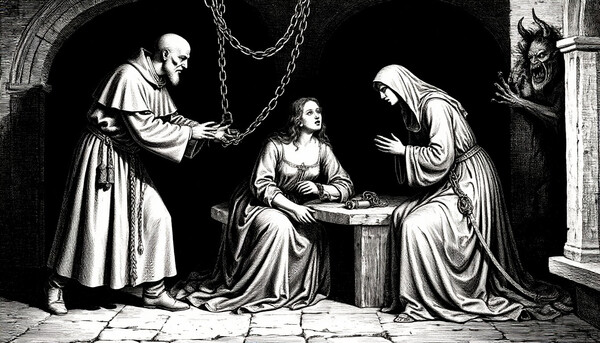

Содержание От духов к диагнозам: долгий путь пониманияИстория отношения общества к людям с психическими расстройствами – это драматическое зеркало, отражающее уровень развития науки, культуры и гуманизма. Прослеживая её, можно выделить несколько ключевых этапов, каждый из которых характеризовался своей парадигмой понимания сущности психиатрии и подходов к помощи. В донаучный период, господствовало мифологическое и теологическое мировоззрение. Психические расстройства объяснялись одержимостью духами или божественной карой. Агрессивных больных воспринимали как носителей зла, подвергая изгнанию и насилию, в то время как тихих и безобидных иногда почитали как избранников богов. Яркие примеры этого мы находим в древних текстах: библейский царь Саул, мучимый "злым духом от Господа", проявлял симптомы, напоминающие тяжелую депрессию с приступами гнева. Другое предание говорит о Навуходоносоре, наказанном безумием за надменность и гордость. Автор рассказа не жалеет красок для описания унизительного состояния, до которого дошел вавилонский царь: он скитался как вол, опустив голову, по пастбищам, одичал, весь оброс и питался травой. Древнегреческая мифология также изобилует трагическими образами, интерпретируемыми сегодня как описания психозов: неконтролируемая ярость Геракла, приведшая к убийству детей, или тяжелое расстройство Аякса, убийство Медеей своих сыновей. В истории известны случаи массового распространения бредовых идей, напоминающие эпидемию. Например, три дочери тиринфского царя Прэта — Лизиппа, Финнойя и Ифианасса — покинули отчий дом и стали скитаться по лесистым склонам, убеждённые, что превратились в коров. Считалось, что это наказание за их пренебрежение к статуе Геры, богини плодородия и брака. Вскоре к ним присоединились и другие женщины из Тиринфа и Аргоса, что привело к настоящей психической эпидемии. Исцелил их прорицатель и пастух Меламп. Согласно одной версии, он дал им отвар чемерицы — известного в те времена средства, которое использовалось в психиатрии вплоть до XVII века. По другой версии, Меламп приказал юношам гнать девушек прутьями до города Сикиона. Измождённые долгим бегом, они в итоге исцелились — вероятно, примирившись с богиней Герой. Античная медицина: первые рациональные подходыОтдельно стоит эпоха греко-римской медицины (примерно VII в. до н.э. – III в. н.э.), где на смену чистой мистике начали приходить первые рациональные попытки осмысления. Древнегреческая цивилизация, достигнув материального и культурного расцвета, особенно ярко проявила себя в V веке до н. э. — эпохе Перикла. Аристократия, стремясь к более эффективным методам лечения, постепенно отходила от традиционных верований, магических ритуалов и поклонения богам. Вместо этого знатные греки стали обращаться к врачам, которые уже обладали практическими знаниями и могли лечить болезни, а не просто уповать на божественное вмешательство. Ещё в гомеровской Илиаде встречаются описания медицинских практик: воинам извлекали стрелы, останавливали кровотечения, применяли лечебные мази и давали вино для поддержания сил. Однако со временем греческая медицина стала отходить от чисто религиозных объяснений болезней. Историк Геродот, описывая душевные расстройства, уже не ссылается на божественную волю. Например, спартанский царь Клеомен, по его словам, впал в безумие из-за злоупотребления вином, а не по воле богов. Тот же Геродот объясняет эпилепсию персидского царя Камбиза телесной причиной, замечая: «Дух не может быть здоров, если тело больное». Это свидетельствует о зарождении идеи связи психического и физического здоровья. Несмотря на прогресс в понимании болезней, отношение к душевнобольным оставалось суровым. В Спарте даже царя заковали в колодки за безумие. Бродячих больных нередко прогоняли камнями, а в комедиях Аристофана встречаются намёки на то, что их побивали даже в священных местах. Сократ, защищаясь от обвинений в подрыве семейных устоев, ссылался на обычай связывать безумных отцов — это подтверждает, что подобные меры были социально приемлемы. Первые размышления о связи психического и физического в афинской науке К IV веку до н. э. афинская культура пришла в упадок из-за экономических и политических потрясений, и центр интеллектуальной жизни переместился в Александрию. Там учёные активно исследовали анатомию, нервную систему и мозг, закладывая основы будущих медицинских знаний. Этот период стал мостом между античной и эллинистической наукой, где мистические представления постепенно уступали место экспериментальному изучению человеческого тела. «Психофизиологический тест» Эразистрата Одним из ярких примеров ранней психосоматической диагностики является легенда о враче Эразистрате, лечившем Антиоха, сына сирийского царя Селевка. Юноша страдал от тяжёлой меланхолии, и Эразистрат, заподозрив скрытую любовную тоску, применил своеобразный «психофизиологический тест»: положив руку на сердце больного, он наблюдал за его реакцией при появлении женщин дворца. Когда вошла мачеха Антиоха, Стратоника, учащённый пульс и внешние признаки волнения (дрожь, пот, изменение цвета лица) подтвердили догадку врача. Вместо наказания или принудительного лечения последовало неожиданно гуманное решение: Селевк уступил жену сыну, что привело к исцелению. Этот случай демонстрирует, что уже в III веке до н. э. в эллинистической медицине существовали интуитивные представления о связи эмоций и телесных симптомов. Однако подобные методы, вероятно, оставались исключением, а систематических данных об организации психиатрической помощи в Александрии почти не сохранилось. Организация психиатрической помощи Цельсом Более подробные сведения о лечении душевных расстройств дошли до нас благодаря Авлу Корнелию Цельсу (I в. н. э.), чьи труды стали важным источником по античной медицине. В отличие от мифологизированных или фрагментарных свидетельств прошлого, Цельс предлагал структурированные рекомендации, сочетавшие терапевтическую мягкость и жёсткие меры: Для меланхоликов и подавленных больных он советовал:

Для буйных и агрессивных пациентов применялись жёсткие методы:

Цельс также классифицировал расстройства, выделяя лихорадочный бред, алкогольные психозы и врождённое слабоумие, что указывает на попытки систематизации. Одна из первых систем психиатрического лечения согласно Сорану Вершиной развития римской психиатрической практики, особенно в вопросах ухода за душевнобольными, по праву считается деятельность Сорана. Этот выдающийся врач античности разработал необычайно детализированную систему организации лечения, учитывавшую буквально все аспекты - от расположения мебели и конструкции окон в палатах до распорядка дня пациентов и выбора специальных мягких тканей для их фиксации, позволявших избежать повреждения суставов. Соран критически относился к распространённым в то время снотворным средствам, таким как маковые настои, справедливо полагая, что они вызывают лишь искусственное оглушение, а не дают полноценного оздоровительного сна. Особую ценность его подходу придавала практика глубокого взаимодействия с пациентами - он тщательно собирал анамнез, подолгу беседовал с больными и вдумчиво анализировал возможные причины психических расстройств, что для античной медицины было явлением исключительным. Гуморальная теория Галена и поведенческая терапия времён Руфа Эфесского Завершающей фигурой греко-римского периода медицины стал Гален, который, развивая гиппократову теорию гуморального баланса, разработал комплексный подход к лечению психических расстройств. При таких заболеваниях, как френит, мания, меланхолия и эпилепсия, он применял методы, направленные на коррекцию телесных соков - назначал кровопускания, слабительные и рвотные средства, тщательно подбирал диетический режим и водные процедуры. Примечательно, что наряду с этими сугубо соматическими методами Гален использовал и психотерапевтические приемы. В частности, он с одобрением упоминает случай из практики Руфа Эфесского, где тому удалось излечить пациента, страдавшего бредовой идеей об отсутствии головы, с помощью необычного метода - ношения тяжелой свинцовой шапки. Этот пример демонстрирует, что уже в античной медицине существовали зачатки психотерапевтического подхода, хотя и в примитивной форме, основанной на принципе "контрбреда". Таким образом, Галеновская психиатрия представляла собой синтез гуморальной терапии и первых попыток психологического воздействия, что отражало дуалистическое понимание природы психических заболеваний в античной медицине. Античное описание ликантропии как психического расстройства В эпоху Галена в Риме жил и творил Марцелл из Сиды Панфилийской – врач, оставивший потомкам 42 медицинских трактата, написанных в стихотворной форме. Среди его работ особый интерес представляет первое в истории медицины детальное описание ликантропии – редкого психического расстройства, особенно распространённого, по его наблюдениям, среди жителей горной Аркадии. Для этого пастушеского народа, постоянно страдавшего от нападений волков, хищник олицетворял главную экономическую угрозу. Неудивительно, что в состоянии меланхолического расстройства у них развивался специфический бред превращения в волков. Больные бродили по окрестностям, имитировали волчье поведение – выли, кусались, нападали на людей. Марцелл скрупулёзно зафиксировал эти симптомы, и его описания позже вошли в труды многих античных и средневековых авторов. Однако в его наблюдениях правда переплеталась с народными суевериями. Так, он рассказывал, что больные ликантропией по ночам (особенно в феврале) уходили из дома, скитались по пустырям и кладбищам, где якобы раскапывали могилы. К утру они возвращались в жалком состоянии – измождённые, покрытые ранами и укусами от столкновений с собаками, но уже с прояснившимся сознанием. Марцелл классифицировал ликантропию как особую форму меланхолии, связывая её с «чёрной желчью» – одной из четырёх гуморальных жидкостей в античной медицине. Этот случай демонстрирует, как в древней психиатрии реальные клинические наблюдения соседствовали с мифологизированными представлениями, отражая сложное переплетение медицинских знаний и культурных верований той эпохи. Упадок античной психиатрии и её наследие С III века н. э. греко-римская медицина вступила в период упадка, однако именно она заложила основы понимания душевных болезней как медицинского, а не сверхъестественного явления. Античные врачи впервые попытались классифицировать психозы, разработать терминологию и перейти от мистических объяснений к поиску объективных причин расстройств – будь то дисбаланс телесных соков, повреждения мозга или душевные потрясения. Это стало поворотным моментом: если прежде больных считали одержимыми духами, пророками или проклятыми богами, то теперь их стали воспринимать как страдающих от болезни, требующей лечения, а не изгнания. Наука против страха: меняющееся отношение к безумиюПрогресс в психиатрии изменил не только методы терапии – от связывания и изгнания до попыток системного лечения, – но и сам статус душевнобольных. Они постепенно переставали быть «нелюдями» и начали рассматриваться как личности, чьи страдания имеют естественную природу. Однако этот прорыв был хрупким. Как ни парадоксально, развитые общества Древней Греции и Рима, при всех их достижениях, всё равно прибегали к жестоким мерам вроде заковывания в цепи даже царей (как в Спарте). Страх перед необъяснимым сохранялся, и именно наука, а не гуманизация нравов, стала главной силой, менявшей отношение к психическим расстройствам. Трагедия забвения: возвращение демонизацииОсобую горечь вызывает то, что последующие века – особенно раннее Средневековье – не только забыли многие античные открытия, но и отбросили саму идею о медицинской природе безумия. Душевнобольные вновь превратились в «исчадий ада», а их лечение свелось к экзорцизмам и изоляции. Труды Сорана, Галена и Цельса были преданы забвению, а гуморальная теория искажена до неузнаваемости. Лишь спустя столетия европейская медицина заново открыла то, что уже знали античные врачи: что безумие – это болезнь, а не одержимость, и что даже самые тяжелые случаи требуют не наказания, а понимания и терапии. Мрак Средневековья: Демоны, Инквизиция и "Молот Ведьм"Мистико-схоластический период (Средние века) стал временем глубокого регресса. Психические расстройства почти исключительно трактовались как бесоодержимость или злонамеренное колдовство. Основными "методами лечения" стали инквизиция, пытки и сожжение на костре. Хотя декреты (как запрет Карла Великого на сожжение ведьм в 805 г.) временно сдерживали крайности, основная масса душевнобольных была обречена. Юридические акты того времени содержали ряд положений, определявших меры воздействия в зависимости от характера и проявлений болезни, материального положения больного и его родственников, если он был местным жителем, а также от возможности его отправки на родину, если он являлся приезжим. В качестве одной из мер предлагалось изолировать больного – помещать его в чулан, погреб или тюрьму. При этом безобидные и спокойные больные оставались без присмотра: многочисленные имбецилы, эпилептики, шизофреники и лица с органическими поражениями свободно перемещались по деревням, большим дорогам и ярмаркам. Теология, схоластика, астрология как способы объяснения душевных недугов В тот период католическое духовенство ещё не демонстрировало той враждебности к светской науке, которая стала характерной чертой последующих столетий, приближавшихся к эпохе Возрождения. Однако вскоре наступило время, когда излишне самостоятельные исследования, отклонявшиеся от церковных традиций, стали подвергаться гонениям. В эпоху схоластики, основанной на книжной учёности и логических ухищрениях, призванных примирить светскую науку с догматами католической церкви, даже независимые мыслители оставались под влиянием теологии и метафизики. Например, знаменитый испанский врач Арнольд из Виллануовы, выдающийся хирург и терапевт, верил, что созвездия определяют возникновение и развитие болезней. Эпилепсию он объяснял воздействием Луны: в первую четверть приступы вызывались флегматическим началом, в следующие две – кровью, а в последнюю – чёрной желчью. Антонио Гуаянери и Михаил Савонарола: первые шаги к рациональной медицинеСпустя столетие в Италии жил Антонио Гуаянери, профессор медицины в Павии и Падуе, чьи взгляды уже отражали переход от схоластических абстракций к эмпирическим наблюдениям. Он высмеивал поверье, будто эпилептики способны предсказывать будущее. Ещё дальше пошёл другой падуанский учёный, Михаил Савонарола, который описывал жестокие методы лечения душевнобольных в его время: их пороли розгами до крови, чтобы «отвлечь материальную причину мании», кололи иглами и шипами, обкладывали горчичниками, пытаясь «разогнать застой мысли» при меланхолии. Савонарола резко осуждал такие варварские практики, указывая, что боль лишь ожесточает пациентов, доводя их до исступления. Вместо этого он рекомендовал умеренные кровопускания, банки на ноги, рвотные и слабительные средства, а главное – тёплые ванны. Особое значение он придавал восстановлению сна, советуя размещать больных в прохладных местах у реки и укачивать их в подвесных койках, подобно младенцам в колыбели. Молот ведьм: массовые казни инквизиции Апогеем ужаса стала эпоха массовых процессов ведьм, развязанная буллой папы Иннокентия VIII (1484 г.) и "Молотом ведьм" (Malleus Maleficarum, 1487 г.) Шпренгера и Инститориса. Под пытками тысячи людей, преимущественно женщин (часто пожилых или с психическими расстройствами), "признавались" в сношениях с дьяволом, наведении порчи и других немыслимых злодеяниях. Самопризнания душевнобольных в связи с дьяволомДепрессивные больные с идеями самообвинения, параноики и шизофреники были идеальными жертвами для инквизиторов. Например, аббатиса Магдалина Круа «призналась», что тридцать лет состояла в связи с дьяволом в образе отвратительного негра, а во время её отсутствия её облик принимал другой демон, чтобы скрыть её грех. Четырнадцатилетняя монахиня Гертруда «созналась» в сожительстве с нечистым, насылании падежа скота и бесплодия на женщин. Священник Труазешель, избежавший казни благодаря доносам, заявил, что во Франции насчитывается не менее трёхсот тысяч колдунов. Многочисленные «ведьмы» в разных странах подробно описывали свои «связи» с демонами, включая физиологические детали. Историки более позднего периода спорили, какой процент среди казнённых составляли душевнобольные. Людвиг Мейер считал, что это было большинство, тогда как Сольдан, изучавший судебные документы, не нашёл явных свидетельств психических расстройств. Кирхгоф придерживался компромиссной точки зрения, предполагая, что истина где-то посередине. Показательные случаи расправ над психически больнымиВ 1339 году в Толедо был сожжён испанец, объявивший себя братом архангела Михаила. В 1530 году доктор Торальба, признавшийся на суде, что у него в услужении находится некий дух-«гений», был приговорён к трём годам тюрьмы и впоследствии подписал отречение от «связи с демоном». Однако особенно показателен случай Анны Кезерин, описанный Сольданом, но оставшийся им нераспознанным как классический пример депрессивного расстройства. Женщина перестала участвовать в празднествах, избегала общения, дни напролёт молилась, постилась и плакала без видимой причины. Когда двенадцать осуждённых «ведьм» указали на неё как на сообщницу, Анну арестовали, заковали в цепи и после допросов – как и следовало ожидать – вынудили признаться во всех вымышленных преступлениях. Лишь перед казнью, во время последней исповеди, она отреклась от показаний и, умирая, умоляла прекратить кровавые расправы. 20 сентября 1629 года в Нейбурге её обезглавили, тело сожгли, а пепел развеяли над рекой. Наиболее удобными жертвами для инквизиции становились больные с депрессией и склонностью к самообвинению. Параноики с бредовыми идеями также часто попадали под подозрение, равно как и сами страдающие манией преследования, становившиеся яростными доносчиками. В судебных хрониках встречались и шизофреники – например, некий Зон, объявивший себя сыном Божьим и казнённый в Реймсе в 1570 году. Жестокие инквизиторы и редкие голоса разумаСреди инквизиторов особой жестокостью выделялись Пьер де Ланкр и Воден, наводившие ужас одним своим именем. Примечательно, что современником последнего был Мишель де Монтень, который в «Опытах» писал: «Эти люди кажутся мне скорее безумными, чем виновными. Но сколь же надо возомнить себя непогрешимым, чтобы осмелиться сжигать человека заживо!» Однако даже виднейшие врачи той эпохи – парижский профессор Фернель и основоположник научной хирургии Амбруаз Паре – оставались во власти демонологических предрассудков, демонстрируя, как далеко медицинская мысль отставала от проницательности гуманистов. Парацельс о вселении дьявола в человекаПарацельс, несмотря на свою веру в возможность договора человека с дьяволом, проявлял удивительную для своего времени проницательность в вопросах душевных болезней. Он предостерегал против слепого доверия даже к добровольным признаниям, справедливо отмечая, что "умалишённые не ведают, что говорят". В его трудах встречается любопытное разграничение: по мнению врача, дьявол вселяется лишь в здорового и разумного человека, тогда как в душевнобольном "ему делать нечего". Скептически относился Парацельс и к "заклинателям чертей", полагая, что те имели дело просто с возбуждёнными больными, которые со временем успокаивались сами собой. Особого внимания заслуживает гуманистический подход Парацельса, выраженный в словах: "Практически гораздо важнее лечить душевнобольных, нежели изгонять бесов, ибо помешанные - это больные люди, и, кроме того, наши братья". Он призывал относиться к ним с сочувствием и мягкостью, напоминая, что подобная участь может постигнуть любого. Хотя неизвестно, выступал ли Парацельс активным защитником обвиняемых в колдовстве, как его современник Корнелий Агриппа Неттесгеймский (известный тем, что в 1518 году спас от казни молодую крестьянку), его взгляды несомненно оказали влияние на следующее поколение врачей, в частности на Иоганна Вейера, ученика Агриппы. Этот период остаётся одной из самых мрачных страниц в истории психиатрии. Тысячи душевнобольных стали жертвами инквизиции, монастырских заточений или тюремного заключения. Медицина того времени, ещё опутанная суевериями, предлагала лишь примитивные методы лечения - магические ритуалы, алхимические снадобья и заклинания, призванные "изгнать демонов" из страдающего разума. Лишь немногие прогрессивные мыслители, подобно Парацельсу, нащупывали путь к более гуманному и рациональному пониманию психических заболеваний. Просвещение и Гуманизация: Снятие ОковПериод крушения суеверий (Эпоха Просвещения, XVIII век) ознаменовался коренным переломом. Жесткость инквизиции, возможно, достигла такого апогея, что произошло резкое изменение позиций по отношению к ведьмам и колдунам. Иоганн Вейер против дьявольских наваждений Одним из первых осмелился высказаться придворный врач Иоганн Вейер. В своем пятитомнике «О дьявольских наваждениях, наговорах и чародействах» он утверждает, что ведьмы – это люди, страдающие расстройствами психики, склонные к меланхолии и болезненным фантазиям, из-за чего им кажется, будто они совершили множество злодеяний. Вейер с возмущением и иронией осуждает жестокое рвение инквизиторов, приводя в пример случай, когда несчастную старуху заставили признаться в том, что она наслала 1565 ураганов, вызывала морозы и прочее, причем нашлись люди, всерьез поверившие этим абсурдным обвинениям. Он неоднократно подчеркивает, что подозреваемыми в колдовстве чаще всего оказываются пожилые женщины, утратившие рассудок, или меланхолики с бредовыми идеями. Вейер не раз оказывался на грани опасности, будучи одиноким борцом, посвятившим свою жизнь борьбе с суевериями и защите душевнобольных от преследования инквизиции. Он умер в 1588 году, а за четыре года до этого в Англии Реджинальд Скотт опубликовал книгу «Обнаружение колдовства», где цитировал Вейера и называл его «знаменитым и благородным врачом». Воинствующее лютеранство Примечательно, что не только католическая церковь, но и молодое воинствующее лютеранство было повинно в демонологических крайностях и ужасах процессов над ведьмами. Сам Лютер заявлял, что все душевнобольные одержимы дьяволом, а врачи, приписывающие такие состояния естественным причинам, просто не понимают, насколько могущественен черт. В отношении колдуний и ведьм он призывал к самым радикальным мерам, утверждая: «их необходимо без промедления казнить смертью, я сам стал бы охотно их жечь». Одушевляющая практика Лузитануса В лечении душевных болезней того времени применялись методы разубеждения и инсценировок, призванные, по замыслу врачей, корректировать болезненные идеи пациентов. Например, Лузитанус в своей работе «Одушевляющая практика» описывает случай, когда больного, мучившегося навязчивым чувством греховности, «отпускали от грехов» с помощью переодетого ангела. Конечно, из-за недостатка знаний эти ранние попытки изучения психиатрии и медицинской психологии оставались наивными и малоэффективными, однако сама идея психотерапевтического воздействия заслуживает внимания, поскольку врачи уже тогда интуитивно предполагали роль психологических факторов в развитии психических расстройств. Изгнание Гарвеем жизненных духов из организма Тем не менее, наука постепенно отходила от средневековой метафизики, уступая место механистическому мировоззрению. Важнейшим достижением этой эпохи стало открытие кровообращения Уильямом Гарвеем, который раз и навсегда изгнал из физиологии представления о «жизненных духах» и воздухе, наполняющих сосуды, заменив их стройной и доказанной схемой движения крови. Механизация психического и жестокие терапевтические эксперименты Механика и гидравлика проникли в физиологию: Борелли сравнивал кости с рычагами, а мышцы — с живыми канатами, Паккиони разрабатывал теорию нервной жидкости, циркулирующей подобно крови, а Декарт еще в 1633 году пытался объяснить высшие нервные функции с позиций механики, изучая рефлексы через вскрытие животных. Однако такой подход привел к восприятию живых существ, включая человека, как сложных машин, лишенных сознания. Это механистическое понимание отразилось и на методах лечения душевнобольных: к ним применяли те же грубые воздействия, что и к неодушевленным механизмам. Среди таких «терапевтических» практик были вращающиеся колеса, служившие заменой цепям и плетям, привязывание пациентов к кроватям и креслам, использование деревянных масок, а также гидротерапия в виде сбрасывания больных в воду или обливания головы мощными струями. Эти жестокие и травмирующие процедуры не только не помогали пациентам, но и усугубляли их состояние, демонстрируя ограниченность и опасность механистического подхода в медицине. Павел Заккиас - пророк судебной психиатрии Павел Заккиас, основатель судебной психиатрии, вступил в новое столетие семнадцатилетним юношей и, возможно, был свидетелем казни Джордано Бруно. Современник великих художников Микеланджело и Рафаэля, он занимал выдающееся положение в медицинском сообществе Рима: будучи старшиной врачебной корпорации, главным врачом больницы Святого Духа и лейб-медиком нескольких пап, он пользовался непререкаемым авторитетом. Его экспертные заключения внимательно изучались двенадцатью судьями специального трибунала, представлявшими Италию, Францию, Испанию и Германию. Заккиас подчеркивал, что проявления одной и той же болезни могут значительно варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. Он призывал тщательно анализировать мимику, жесты и поведение больного, скрупулезно изучать его биографию и физическое состояние, поскольку соматические заболевания могли провоцировать психические нарушения. К нему обращались за экспертизой в сложных случаях: можно ли рукополагать выздоровевшего эпилептика? Подлежит ли уголовной ответственности маниакальный больной с бессвязной речью? Является ли странное поведение каноника болезнью или симуляцией? Как оценивать убийство, совершенное в состоянии сна? Его выводы во многом предвосхитили современные принципы судебной психиатрии. Например, он утверждал, что правоспособность эпилептика зависит не только от частоты и тяжести припадков, но и от послеприпадочных состояний — оглушенности, спутанности сознания и потери памяти. Маниакальный больной во время приступа признавался недееспособным, но в периоды ремиссии мог составлять завещание, хотя оставался ограничен в гражданских правах: не мог занимать должностей, участвовать в богослужениях и тем более становиться епископом. Его показания о событиях, происходивших во время приступа, считались недействительными, ему запрещалось вступать в брак, а существующий брак мог быть расторгнут. Однако если преступление было заранее спланировано в «светлый промежуток», больной подлежал наказанию. Особое внимание Заккиас уделял преступлениям, совершенным в измененных состояниях сознания. Например, сомнамбулу, совершившего убийство во сне, следовало наказывать, если он, зная о своей склонности к таким эпизодам, не принял мер предосторожности — не убрал оружие или сознательно остался ночевать в доме человека, к которому испытывал вражду. Истеричек он отличал от эпилептичек: хотя те тоже падали в припадке «полумертвые», они сохраняли способность воспринимать речь и отвечать жестами. Тем не менее, из-за искаженного восприятия их свидетельские показания приравнивались к показаниям «мертвецов или отсутствующих». При этом Заккиас рассматривал сильные эмоции — гнев, страх и другие аффекты — как кратковременные психические расстройства и рекомендовал судам учитывать это при вынесении приговора, проявляя снисхождение к преступлениям, совершенным в таких состояниях. Его подход сочетал медицинскую наблюдательность с юридической строгостью, заложив основы научной оценки психического состояния в правовой сфере. Эволюция помощи душевнобольным в эпоху Просвещения Рост материального благополучия средних классов во Франции и Англии в XVIII веке, сопровождавшийся повышением общего уровня культуры, закономерно привёл к необходимости более гуманного и квалифицированного подхода к лечению душевнобольных. Инструкции Коломбье о способах обращения с душевнобольными Во Франции предпосылки для реформ сложились ещё до революции. В 1781 году декрет Жака Неккера провозгласил необходимость масштабных преобразований в больничном деле. Четыре года спустя появился доклад Коломбье «Инструкции о способах обращения с душевнобольными», где впервые открыто осуждалось жестокое обращение с пациентами: «избиение больных надо рассматривать как проступок, достойный примерного наказания». Однако эти прогрессивные идеи так и остались на бумаге — революционные потрясения надолго отвлекли внимание властей от проблем психиатрии. Принципы госпитализации душевнобольных Кабаниса Лишь в 1791 году правительство учредило Больничную комиссию, в которую вошли выдающиеся мыслители — Кабанис, Кузен и Туре. В своём труде «Об общественной помощи» Кабанис детально изложил принципы госпитализации душевнобольных. Он утверждал, что если человек психически здоров или его отклонения не угрожают ни ему, ни окружающим, ни общественному порядку, то ни государство, ни общество не вправе ограничивать его свободу. В случаях, когда болезнь доказана и требует изоляции, помещение в специализированное учреждение должно финансироваться государством. Однако даже при передаче больного под опеку семьи или частных лиц лишение его дееспособности возможно лишь при строгом соблюдении юридических процедур. Власти обязаны постоянно контролировать такие ситуации и немедленно восстанавливать гражданские права пациента, как только врачи — единственные компетентные оценщики в этих вопросах — признают его выздоровевшим. Таким образом, Кабанис заложил основы правового регулирования психиатрической помощи, подчеркнув необходимость баланса между медицинской целесообразностью и защитой гражданских свобод. Его идеи стали важным шагом на пути к гуманизации отношения к душевнобольным в эпоху, когда психиатрия только начинала формироваться как наука. Освобождение Пинелем душевнобольных от оков Революционный вихрь, сметавший старые порядки во Франции, не мог не затронуть мрачные казематы, где томились душевнобольные. В этот переломный момент ключевую роль сыграл Филипп Пинель — врач, ставший символом реформы психиатрии. В своём «Трактате о душевных болезнях» он провозгласил, что лечебным учреждением должны управлять три специалиста: врач, администратор и психолог, причём идеальным он считал сочетание медицинских и психологических знаний в одном человеке. Но главным деянием Пинеля стало освобождение больных от цепей. Этот момент, ставший переломным в истории психиатрии, запечатлён на знаменитой картине Робера Флери, изображающей снятие оков в парижской лечебнице Сальпетриер. Так началась новая эпоха, в которой безумие перестало восприниматься как одержимость или моральное падение, а стало рассматриваться как болезнь, требующая лечения, а не наказания. Этот период стал временем борьбы между идеализмом и материализмом в науке. Победа материалистического подхода позволила очистить медицину от религиозных суеверий и схоластики, а главное — положила конец кострам инквизиции. Душевнобольные перестали быть «грешниками» или «жертвами дьявола» — они вновь стали людьми, нуждающимися не в экзорцизме, а в помощи врачей. Реформы Пинеля заложили основу современной психиатрии, где главными принципами стали гуманность, научный подход и уважение к личности пациента. Это был первый шаг к пониманию того, что психическое расстройство — не порок, а болезнь, и человек, страдающий им, заслуживает не изоляции в цепях, а лечения и сострадания. Систематизация знаний и новые вызовыПериод нозологической систематизации (конец XIX – начало XX века) был временем бурного развития психиатрии как науки. Главной задачей стала классификация расстройств. Эмиль Крепелин совершил революцию, предложив в 1920 году систему, основанную на течении и исходе болезней, выделив, в частности, dementia praecox (раннее слабоумие, позже – шизофрения) и маниакально-депрессивный психоз. Его нозологический подход доминировал десятилетия. Возникновение психоанализа и его критикаНа рубеже XIX–XX веков сформировалось новое направление в изучении психики, основанное на работах Йозефа Брейера и Зигмунда Фрейда. Фрейд, ставший главным идеологом психоанализа, первоначально сосредоточился на изучении истерии и неврозов, а затем распространил свои идеи на психологию здорового человека. Однако сам Фрейд признавал, что его теория опирается на недоказуемые постулаты и находится «за пределами научной психологии» (метапсихология). Главная слабость фрейдизма — игнорирование социально-исторической природы человеческой психики, преувеличение роли бессознательного и биологических инстинктов (особенно сексуальных) при недооценке сознания и разума. Лишь с развитием диалектико-материалистической философии и физиологии высшей нервной деятельности удалось вскрыть научную несостоятельность психоанализа и его реакционные тенденции. Под влиянием критики возник неофрейдизм, отказавшийся от ключевых догм Фрейда (пансексуализм, примат бессознательного), но сохранивший его терминологию. Неофрейдисты (К. Хорни, Э. Фромм) выдвинули идею культурной обусловленности психики, однако, не опираясь на исторический материализм, остались в рамках психобиологического редукционизма. Конституционально-биологическое направление (Э. Кречмер) В 1920-х годах немецкий психиатр Эрнст Кречмер предложил конституциональную теорию, связывающую телосложение с психическими особенностями. Его книга «Медицинская психология» (1922) заложила основы отдельной научной дисциплины, изучающей аномалии психики вне строгих психиатрических рамок. Однако Кречмер, как и Фрейд, переоценивал врождённые факторы (конституцию, эндокринную систему) и недооценивал социальные условия формирования личности. Тем не менее его работы стимулировали изучение сомато-психических взаимосвязей, что способствовало развитию объективной психопатологии. Развитие объективной психиатрии (В. М. Бехтерев)В России Владимир Бехтерев основал рефлексологию и создал мощную научную школу, подчеркивая важность объективных методов исследования и комплексного подхода (неврологического, психологического). Он же разработал принципы реабилитации и адаптации патопсихологических методик к уровню пациента, сделав их портативными для использования у постели больного. Развивалась и практическая помощь: расширялась сеть психиатрических больниц и диспансеров, хотя условия в них зачастую оставались тяжелыми. Появились первые попытки социальной поддержки. К началу XX века психиатрия преодолела мистические и умозрительные теории, перейдя к клинико-физиологическим и социально-психологическим исследованиям. Несмотря на ошибочность психоанализа и конституционализма, они стимулировали научную полемику, а труды психофизиологов заложили основы современной доказательной психиатрии. Прогресс и Период Злоупотреблений: Биология, Социум и Тень РепрессийПериод развития биологической и социальной психиатрии (XX век, особенно 30-80-е годы) принес колоссальные научные открытия и одновременно глубокие этические кризисы. Успехи нейрофизиологии (И.П. Павлов и его учение о высшей нервной деятельности, И.М. Сеченов), нейрохимии и генетики углубили понимание биологических основ психических расстройств. Революцию в лечении произвело появление в 1950-х годах первых эффективных психофармакологических препаратов – нейролептиков и антидепрессантов, позволивших контролировать ранее некупируемые симптомы и сокращать сроки госпитализации. Активно развивалась медицинская психология (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Б.В. Зейгарник), детская психиатрия (Г.Е. Сухарева), формировалось понимание важности социальных факторов в возникновении и течении расстройств, концепция биопсихосоциальной модели. Карательная психиатрия в СССР Однако этот же период омрачен злоупотреблениями психиатрией в политических целях, особенно в СССР ("карательная психиатрия"). Идеологическая доктрина, объявлявшая инакомыслие признаком психической неполноценности, привела к насильственной госпитализации тысяч диссидентов по сфабрикованным диагнозам (чаще всего "вялотекущая шизофрения"). Законодательные лазейки (статьи об "общественно опасных деяниях" и "необходимой обороне") позволяли помещать людей в спецпсихбольницы КГБ без должных судебных процедур. Первой жертвой использования психиатрии в политических целях в СССР стала революционерка-террористка, лидер партии левых эсеров Мария Спиридонова, заключённая в психбольницу по приказу Дзержинского в 1921 году. Критерии «общественно опасных деяний» были намеренно размыты, что позволило объединить под этой формулировкой совершенно разные действия — от убийства до распространения запрещённой литературы. В статье 58 Уголовного кодекса РСФСР предусматривалось, что лица, признанные невменяемыми либо заболевшие психическим расстройством до вынесения приговора или во время отбывания наказания, могут быть подвергнуты принудительному лечению. В качестве мер медицинского воздействия допускалось помещение как в обычные психиатрические больницы, так и в специализированные учреждения особого типа. Эта законодательная норма открыла путь для широкого применения карательной психиатрии против инакомыслящих. Политическое использование психиатрии в СССР приобрело особый размах после 1968 года. Ярким примером стало дело восьми диссидентов, устроивших 25 августа 1968 года молчаливую демонстрацию на Красной площади в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию. Этот акт вызвал широкий международный резонанс, поставив власти в затруднительное положение. Особенно осложнило ситуацию состояние Виктора Файнберга, которому на допросах выбили передние зубы, что делало его публичное появление в суде крайне нежелательным для властей. Выход был найден в принудительном помещении Файнберга в специализированную психиатрическую больницу. Особенно показательной стала история Натальи Горбаневской, обвиненной по статье 190.1 УК РСФСР. Ей был поставлен диагноз "вялотекущая шизофрения", хотя, как отмечал французский психиатр Ж. Гаррабе, проведенная 6 апреля 1970 года экспертиза не выявила никаких характерных для этого заболевания симптомов - ни нарушений мышления, ни эмоциональных расстройств, ни утраты критического отношения к себе. В медицинском заключении упоминались лишь депрессивные симптомы, которые в обычных условиях не требовали бы госпитализации. Этот случай наглядно демонстрировал, как политически мотивированные диагнозы подменяли реальную медицинскую оценку состояния пациентов. Аналогичная участь постигла Элиягу Рипса, обвиненного по статье 65 УК Латвийской ССР (аналог 70-й статьи УК РСФСР) за антисоветскую агитацию и совершившего акт самосожжения в знак протеста. Его также направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу особого типа с тем же сомнительным диагнозом "вялотекущая шизофрения". Помимо этих широко известных случаев, существовало множество менее заметных, но не менее трагичных историй, когда обычные граждане, вступившие в конфликт с властями, оказывались в психиатрических учреждениях без каких-либо реальных медицинских показаний. Эти факты свидетельствовали о системном характере злоупотреблений психиатрией в политических целях в СССР. Гипердиагностика - Эксперимент Розенхана Проблема стигматизации и качества помощи в учреждениях была актуальна и на Западе. Знаменитый Эксперимент Розенхана (1973 г.) жестоко это продемонстрировал: здоровые "псевдопациенты", симулировавшие галлюцинации, были легко госпитализированы с диагнозами шизофрения, а после прекращения симуляции их нормальное поведение интерпретировалось персоналом как "хитрость" больного. Эксперимент выявил низкую надежность диагностики, нивелирование личности пациентов и ужасающие условия в некоторых больницах, подстегнув движение за реформу психиатрической помощи и деинституционализацию. Современность: Достижения, Стигмы и Проблемы ИнтеграцииСовременный период характеризуется деполитизацией (в развитых странах), открытостью и приоритетом общечеловеческих ценностей. Основой является биопсихосоциальная модель, признающая комплексность причин психических расстройств. Развивается evidence-based medicine (медицина, основанная на доказательствах), постоянно совершенствуются методы диагностики (нейровизуализация, генетическое тестирование) и лечения: новые поколения психофармакологических препаратов с улучшенным профилем переносимости, доказательная психотерапия (КПТ, ДПТ, терапия принятия и ответственности), методы нейромодуляции (ТМС, tDCS). Акцент смещается с простого купирования симптомов на реабилитацию и восстановление (recovery-oriented care), помогая людям жить полноценной жизнью вопреки болезни. Развиваются альтернативы больничному лечению: дневные стационары, кризисные центры, поддерживаемое проживание, клубы взаимопомощи. Однако серьезнейшие проблемы сохраняются: Стигматизация остается мощным барьером. Страх, непонимание и предрассудки общества приводят к дискриминации в трудоустройстве, жилищных вопросах, страховании и даже в получении обычной медицинской помощи. Сами пациенты часто интернализируют эту стигму, усваивая роль "инвалида", что затрудняет их социальную интеграцию. Исследования (например, работы Патрика Корригана) показывают, что стигматизация является одним из главных препятствий к обращению за помощью. Качество помощи и взаимоотношения. Во многих странах, включая Россию, сохраняется директивный, формальный, а порой и неуважительный стиль общения врача с пациентом ("медицинский патернализм"). Пациенты и их родственники часто не вовлекаются в принятие решений о лечении, информация подается неясно или неполно. Результаты исследований удовлетворенности в психиатрических службах часто неутешительны. Социальная дезадаптация. Психически больные непропорционально часто оказываются среди бездомных, безработных, заключенных. Системы поддерживаемого трудоустройства и жилья (общежития, сопровождаемое проживание) развиты крайне недостаточно. В России число инвалидов вследствие психических расстройств велико, а возможности их трудовой реабилитации (ЛПМ, специализированные цеха) за последние десятилетия резко сократились. Доступность помощи. Неравномерное распределение ресурсов, нехватка квалифицированных кадров (особенно вне крупных городов), длинные очереди и финансовые барьеры ограничивают доступ к современной, качественной помощи для многих нуждающихся. В ответ активно развивается цифровая психиатрия (e-mental health): телемедицина, мобильные приложения для самопомощи и мониторинга состояния, онлайн-терапия. Этические дилеммы. Баланс между принудительным лечением (при угрозе себе или другим) и правом на автономию; конфиденциальность информации; использование новых технологий (нейроимпланты, генное редактирование) – эти вопросы требуют постоянного общественного и профессионального обсуждения. Концепция нейроразнообразия (применительно к аутизму, СДВГ и др.) ставит вопрос о границе между "расстройством" и "вариантом нормы", призывая к принятию различий, но одновременно вызывая дискуссии о необходимости и границах вмешательства. История отношения к душевнобольным – это путь от страха и насилия к науке и, постепенно, к гуманизму. Каждый период оставлял свой след: первобытные страхи и мифы, средневековые костры инквизиции, просвещенческий гуманизм Пинеля, научные систематизации Крепелина, прорывы биологической психиатрии и трагедии политических злоупотреблений. Современная психиатрия обладает невиданным арсеналом знаний и методов помощи. Однако преодоление глубоко укорененной стигмы, обеспечение подлинного уважения прав человека, равного доступа к качественной, персонализированной помощи и создание поддерживающей социальной среды для людей с психическими расстройствами остаются актуальнейшими задачами XXI века. Научный прогресс должен неразрывно сопровождаться этической рефлексией и утверждением достоинства каждого человека, независимо от состояния его психического здоровья. | |

|

| |

| Просмотров: 209 | Загрузок: 0 | | |

| Всего комментариев: 0 | |

Здравствуйте Гость, как Вы видите еще никто не оставил свой комментарий, будьте первым, поделитесь мнением о материале выше.